ニューヨークに5年ほど住んでいた1980年代後半。モンクはこの世を去っていたが晩年のマイルスは、マーカス・ミラーMarkus Millerらのフュージョン系ミュージシャンとのコラボをしていた。ポップ分野ではマドンナが1983年のデビューアルバムが大ヒットし、地位を確立して行った。ボーダーラインBorderlineがMTVでよくかかっていたなあ。ジャズはブルーノート、ヴィレッジ・ヴァンガードの主要どころと43丁目の6番とブロードウェーの間で当時の勤務先からも近かったタウンホール(なぜかブラジルの独立記念日あたりにジョアン・ジルベルトとか弟子のカエターノ・ベローゾとかも来て演奏していました。もちろん行きました!)とか聴きにいっていたかな。

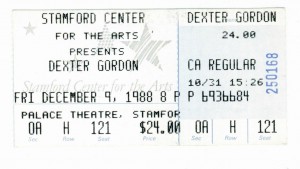

チケットの半券を大事に持っていたから日付もはっきりしているけれど、ワンノブ人生最高の演奏を聴いたのは、デクスター・ゴードンDexter Gordon(1923~1990)の1988年12月9日、コネチカット州スタンフォードStamfordのパレス劇場(Palace Theater)でのもの。メンバーはTommy Flanagan(p)、Ron Carter(b)、そしてBilly Higgins(ds)。このトリオを従えて吹くのだから悪いはずはないのだけれど、1986年の映画「ラウンド・ミッドナイト」にバド・パウエル+レスター・ヤング風の役で出演し演技も高い評価を得て(オスカー主演男優賞にノミネート)、サントラ盤も売れ、この年のグラミー賞ジャズ・ソロ部門を受賞し晩年の最後の輝きを示していたときだった。ただ、デックス(Dexというのがファンが呼ぶ愛称)は1962年にアメリカからパリへ、その後デンマークへ移住し、祖国アメリカには仕事があるときだけ戻っていた。少なくないジャズ・ミュージシャンがこうした形で欧州に移住している。ケニー・クラーク、バド・パウエル、ケニー・ドリュー、ジョニー・グリフィン等々。マイルスでさえ、パリに演奏旅行して心から自分たちの音楽を親しみ、対等に接してくれる文化の都に心惹かれ、アメリカに戻りたくなくなった、と記している。(マイルスの場合はジュリエット・グレコとの大恋愛があったからなおさらであっただろう。)(注) いかに名前が売れてきたジャズ・ミュージシャンであろうとも、黒人が生きていくにはひどい目に遭わなくてはいけないのがアメリカという国なのだ、ということだろう。この辺の人種差別問題は21世紀になってからも、セントルイスなどの事件によって、むしろ深刻さを増しているのかもしれない。パリもイスラム国関連のテロがあったし、EU全体が移民に対して神経質になっている現在では、外国人に対する包容的態度は変化してくるのかもしれない。

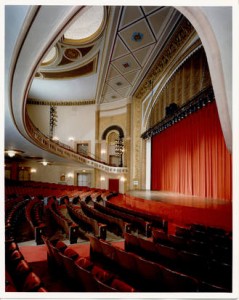

さて、1988年暮れのデックスに戻ろう。会社の仕事を終えて家に帰り、一人で師走のI-95をスタンフォードまで一人で車を走らせ、比較的こぢんまりとした会場の10列目くらいで、プレイヤーの息遣いも聞き取れるロケーション。セット・リストはメモしてなかったから、正確には思い出せないけれど2枚のサントラ盤Round Midnight とThe Other Side of Round Midnightの1986年発表のピースが主に、You’ve Changedもやったはず。 ここでは、Round Midnightに入っているChan’s Song (Never Said)を。主人公のサックス吹きDale Turnerが娘のChanに捧げますとして演奏する映画のシーンからのものと、ぼくが当時よく聞いてた(同い年なので特に!ファンです)ダイアン・リーブズDiane Reevesのセルフタイトル盤Diane Reeves (1987)に作曲者ハービー・ハンコック自らピアノで参加しています。ちなみに作詞はスティーヴィー・ワンダー。名曲。

(注)2006年の英紙The Guardian のマイルスが生きていれば80歳になることを記念して、ジュリエット・グレコとマイルスの恋愛を祝うというインタビュー記事。サルトルが、「君はジュリエットと結婚したらいいじゃないか」とマイルスに言ったのよ、彼は「ぼくはジュリエットを愛しすぎて彼女を不幸にさせちゃうよ」と答えたわ。私が彼についてアメリカに行ったら(人種問題から)散々非難されてうまくいかなかったでしょう、とジュリエット・グレコは答えている。

デックスの夫人マキシン・ゴードンが書いていて2014年には出版の予定としていたその名も「Dexter Calling:デクスター・ゴードンの人生と音楽」 という伝記が、今年には出版されるようだ。マキシン自身の年頭のあいさつに記されている。早く読みたいな。